摘要:也是在那次,有记者登上北京第一高楼中华樽拍摄了京城的霾层。这都是实打实的监测,基本上在重污染天气时,800米以内,都是霾层。但是在逆温层存在时,霾层往往有一个发展的自我修炼的过程,比如一开始200米厚度,然后400、600……所以住在三四百米的高处,肯定比在近地面,沉浸在污染中的时长要稍微短一些。

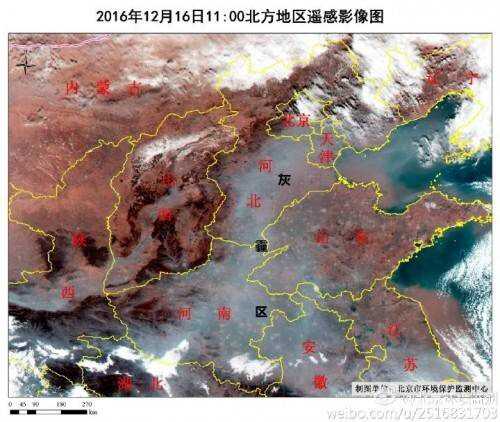

作为国家政治心脏和国际大都会,北京市关于低能见度现象(又称霾)的困境日益严峻。自2016年12月16日起,首都北京首次发布重度空气污染警告,引发全国关注。当日,部分媒体记者在中华樽顶层记录了这一景象。同时,科研团队也在积极研究大气环境,旨在揭示烟雾形成的原因及影响因素。本文将从预警与监测两方面,对北京市的霾况进行深入分析。

雾霾预警与警示

针对严重扰动京都的雾霾难题,确立雾霾警示和告诫措施被广泛认为是有效的解决对策。于2016年12月16日,北京市政府宣布了历史性的重度污染红色警报,揭示了空气污染程度之高,已经构成重大公共卫生危机,此举引发全国范围内各界瞩目,推动民众更加关注雾霾防治和环境保护工作。

中华樽之上:京城雾霾全景

北京在发布红色雾霾警报之际,专业记者登上首都制高点——中华樽,利用摄影技艺呈现大气污染下的城市全貌。此次展会选择位于市中心黄金地段的高地上,可俯瞰整个城市。在中华樽上,记者记录下城市因雾霾遮挡而模糊不清的景象,独特的朦胧之美使人心生敬畏。这些珍贵的照片揭示了雾霾对城市环境的严重影响,同时也向公众发出强烈的环保呼声,倡导采取更严格的环保措施以改善空气质量。

大气监测与科学研究

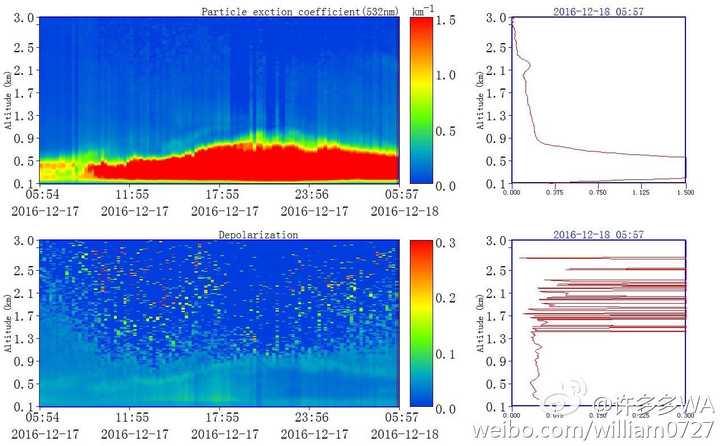

大气研究团队应用尖端科技对大气环境进行精细化监测和深入探讨,以雾霾警报系统深研其生成及影响因素。例如在2016年12月17日,中国科学院大气物理研究所采用激光雷达设备对北京地区霾层进行实时观测,发现在白天时间,霾层厚度从450米增加到900米;然而夜间则降至550米。这些珍贵数据为科研人员提供了更全面的雾霾演变规律和空气污染特性信息。

Lidar技术的应用

在大气环境监测领域,Lidar,即光探测与测距技术,具有关键地位。它利用发射激光进行外源性污染源及逆温条件下污染物聚集现象的辨识。借助这种精确测量方法,研究人员得以深入了解雾霾的立体分布以及浓度变化情况北京第一高楼,这无疑为雾霾治理提供了有力的理论基础和技术支撑。

激光雷达监测数据分析

北理工研发激光雷达系统,精准测量雾霾密度与位置。据2016年12月17日最后统计显示,当日雾霾厚度最高达海拔0.88千米,尤其是在0.8千米以内污染最为严重。尽管有所起伏,整体情况相对稳定。这些精确数据呈现出雾霾的空间分布和动态特性,为环保部门制定有效治理措施提供了重要参考。

雾霾浓度与高度的关系

由清华大学环境科学系精心研究显示,在秋冬季节逆温条件下,大气层结构稳定性会提升,使得PM2.5在各个高度呈现出对数递减的规律性分布特点。相反地,如果没有逆温现象,则高度和垂直分布之间的联系将会减弱,呈现出较弱的线性关系。这项研究深化了大众对于雾霾形成原因以及扩散机制的理解,为我们有效控制和预防雾霾提供了科学依据。

高处的生活与雾霾影响

近年严峻的雾霾状况给市民生活造成了巨大困扰,特别是居住在高楼大厦内的居民。调查显示,雾霾密度和持续时间是决定人体健康的重要因素。虽高层住户受雾霾影响时间较短,但潜在危害仍不可小觑。因此,我们必须加强防霾措施,提高室内空气流动效率,以确保公众的身体和心理健康得到全面保护。

未来的雾霾治理与展望

在应对严重雾霾问题时北京第一高楼,各方共同规划广覆盖且严谨可行的环保策略至关重要。实际措施包括加强大气污染防控,减少污染物排放以提升空气品质;此外,加速气象监测与预警体系建设,普及关于雾霾危害及防护知识。依托科技持续发展及环境管理能力的提升,我们有信心期待北京能够有效治理雾霾,为广大市民营造更为清洁、健康的生活环境。